腰椎椎間板ヘルニア・坐骨神経痛は、腰の異常から神経圧迫が起こり、足にしびれや痛みといった症状が起こるものです。いずれも似た症状を示すものですが、専門医の診断や検査によってそれぞれの病気を判定します。

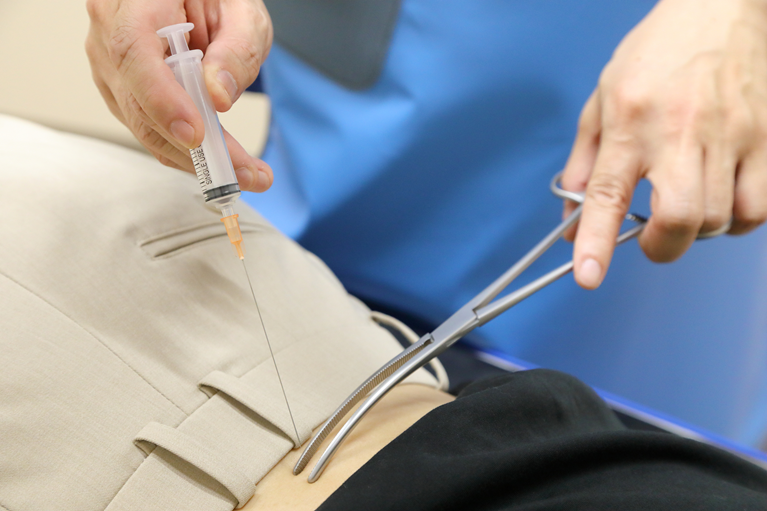

当院で最も多い治療の1つと予想され院長が得意とするブロック注射もあります。

腰椎椎間板ヘルニア

腰椎とは、人間の背骨の下の腰骨のことで5個の骨(椎体)で構成されています。

腰椎とは、人間の背骨の下の腰骨のことで5個の骨(椎体)で構成されています。

この椎体同士の間に椎間板があります。椎間板はゼリー状の髄核と、それを取り囲む線維輪と呼ばれる軟骨とによる構造となっており、椎体間にあってクッションの役割を担っています。

しかし加齢などによって線維輪が弾力を失い、亀裂を生じる結果、髄核の一部が外に出てくることがあります。この外に出てきた髄核が神経を圧迫することにより、腰に痛みや足の痛み、しびれが生じます。

原因と症状

椎間板ヘルニアの原因は、椎間板への強い圧力です。椎間板に大きな負担がかかることによって線維輪に亀裂が入り、中の髄核が外に飛び出して神経に当たることで痛みを感じるようになります。

痛みは腰の周りのほか、太もも、膝、足にかけても起こります。背中を伸ばしている時や寝ている時は痛みが和らぎますが、背中を丸めた時や、前かがみになった時は神経が圧迫されて痛みやしびれがひどくなります。

検査と診断

症状や診察を行った後、レントゲン検査やMRI検査で診断をします。

症状や診察を行った後、レントゲン検査やMRI検査で診断をします。

ヘルニアの状況を確認するのにはMRI検査が効果的です。MRI検査によってヘルニアの場所や大きさ、神経の圧迫程度が分かります。その他、症状によってはCT検査や造影剤を使用したレントゲン検査を行う場合もあります。

治療

椎間板ヘルニアは、数カ月ほどで自然に小さくなりものからならないものまで様々です。

椎間板ヘルニアは、数カ月ほどで自然に小さくなりものからならないものまで様々です。

症状が出はじめた頃には、痛み止め薬などの投与を行います。

症状が長く続く時や、痛みやしびれがひどい時は、ブロック注射を行います。

ブロック注射の効果が乏しければ手術療法を検討します。

予防

椎間板ヘルニアの予防には、なるべく中腰の作業や重たい物を持つ作業などを避けることが重要です。また体の柔軟性を高めたり、筋肉を鍛えたりすることによってヘルニアを誘発しにくい身体にすることが必要です。

腰椎椎間板ヘルニアと坐骨神経痛の違いについて

正式には、坐骨神経痛は症状でありヘルニアは病名になります。

例えるなら、みなさん「風邪」になると「くしゃみ」をすると思います。

この場合、「風邪=病名」であり「くしゃみ=症状」です。

つまり、「ヘルニア=病名」であり「坐骨神経痛=症状」です。

「風邪」になって「くしゃみ」を生じている。

「ヘルニア」になって「坐骨神経痛」を生じている。

といった解釈です。

もっとかみ砕くと、ヘルニア(=原因=病名)➡坐骨神経痛(=結果=症状)のようなイメージです。

以上から、坐骨神経痛を引き起こしている原因を突き止めるのが医者の仕事になります。

原因としては、腰部脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニア、梨状筋症候群、深臀部症候群など様々な病気があります。

坐骨神経痛

足の神経には「大腿神経」と「坐骨神経」の二つがあります。

足の神経には「大腿神経」と「坐骨神経」の二つがあります。

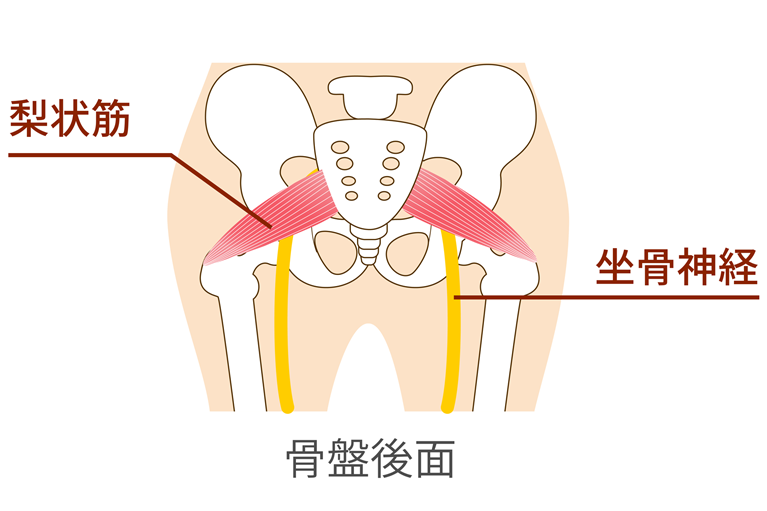

ここでは、「坐骨神経痛」のお話をしたいと思います。坐骨神経は腰から出て太ももの裏を通過して足へ向かう神経の総称です。坐骨神経の通過点で何かしらのトラブルが生じ痛みやしびれを生じることを「坐骨神経痛」と言います。坐骨神経は、坐骨を通り、お尻の筋肉である「梨状筋:りじょうきん」を通って足にむかう神経の1つです。

原因と症状

坐骨神経痛の原因として腰部脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニア、梨状筋症候群、深臀部症候群など様々な病気があります。

これらの疾患によって腰椎に異常が起こり、坐骨神経が圧迫され、腰痛や足などに痛みやしびれを起こします。

検査と診断

坐骨神経痛の原因を診断するためにレントゲン検査やMRI検査を行います。

坐骨神経痛の原因を診断するためにレントゲン検査やMRI検査を行います。

治療

坐骨神経痛の治療として、まずは原因を診断します。その診断した病気に対して治療をしていきます。

つまり腰部脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニア、梨状筋症候群、深臀部症候群などの治療に準ずることになります。

予防

普段から正しい姿勢を保ち、腰にできるだけ負担をかけないようにしましょう。

また、適度な運動や栄養バランスの良い食事を摂ること、急激に体を捻るような無理な姿勢を取らないように注意しましょう。